第1報から第9報まででお話ししたのは、主に中性脂肪とコレステロールを含んだリポタンパク質の生成とその代謝であり、体内で中性脂肪やコレステロールが単独で存在できないことは良くご理解して頂けたことと思います。ここで新しく出現した言葉として第3報・第5報で述べた「易酸化LDL」 があります。これは読んで字のごとく酸化したLDLではなく、あくまでも酸化しやすいLDLです。酸化したLDLは直ちにマクロファージに貪食され測定できないと書きました(第6報)がこれは体内の血流中のできごとです。

しかし血液検査は採血後すぐ遠心分離装置で血漿と血清に分けられ保冷されます。血球やマクロファージなどは血漿部分に分離されます。そして採血後血清に分離された検体には、第8報で述べたアボEやアポBのC末端が露出したままの易酸化VLDLとLDLが残っています。

| ポイント : | 採血後の血清に易酸化VLDLとLDLが残る理由 組織の細胞は中性脂肪やコレステロールが不足すると、盛んにLPLやLDL受容体(レセプター)を増産し中性脂肪やコレステロールを取り入れますが、腹一杯になればその鍵穴を閉じます(第9報の鍵穴)。しかしタイムラグでアボEやアポBのC末端が露出したままの易酸化VLDLとLDLができます。このアポBのC末端が酸化されたものが酸化LDLです。 |

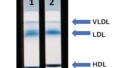

我々は第7報で述べた特許で前記易酸化VLDLとLDLおよび、ちぎれたLPLが残っている血清検体を2つに分割し一方を37℃2時間インキュベーションし、それぞれポリアクリルアミドゲルディスク電気泳動(PAGE)法で電気泳動してその変化を観察しました。

インキュベーションすることでちぎれたわずかなLPLがVLDLとLDL(易酸化VLDLとLDLを含む)を水解してVLDLやLDL粒子を小さくします。なぜなら、採血後の血清中には組織の細胞が無くLDL受容体(レセプター)がありませんからアポBのC末端が露出した易酸化VLDLやLDL等が残っておりそれがポリアクリルアミドゲルディスク電気泳動(PAGE)法のパターンとして観察できるからです。

言い換えれば血液中では易酸化VLDLやLDLを見ることができないが、採血後の血清ではそれがポリアクリルアミドゲルディスク電気泳動(PAGE)法で可視化できるのです。

驚くべきことに心筋梗塞を起こした患者の検体と健常者のポリアクリルアミドゲルディスク電気泳動(PAGE)法の結果に大きな違いがあることを発見し、特許登録されました(特許第6454950号)。

(データは特許第6454950号より転載)

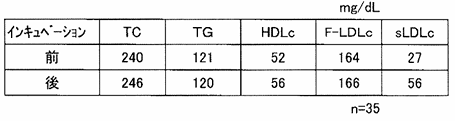

この表は心筋梗塞を起こしたFH患者の血清を37℃2時間インキュペションした前後のポリアクリルアミドゲルディスク電気泳動(PAGE)法の測定結果を集計したものです。

測定値をF式を用いてLDLコレステロール値に換算し比例配分で小粒子LDL(sLDL)値を求めました。注目すべき点はTC, TG, HDLcの値は殆ど変わらないが、小粒子LDL(sLDL)の値はインキュベーション前に比べ倍になっている点です。健常者群では37℃2時間インキュペション前後の差は殆どないからこれは易酸機化LDLの有無によって発生した現象と判断しました。

【記事一覧】

第1報 動脈硬化の発生原因が解明されました

第2報 LDL粒子とは何者か?

第3報 何故LDL粒子は酸化されるのでしょうか?(No.1)

第4報 なぜLDL粒子は酸化されるのか? (No.2)

第5報 なぜLDL粒子は酸化されるのか? (No.3)

第6報 第5報で述べた「易酸化LDL」の有無をあらかじめ日常検査で調べることができます

第7報 「易酸化LDL」の特許広報

第8報 「LDL粒子生成の秘密」

第9報 課題「検体を37℃2時間インキュベーションしただけで何故 易酸化LDL存在が解るのですか?」

第10報 易酸化LDLの測定

第11報 リポタンパク質の測定法

第12報 ポリアクリルアミドゲルディスク電気泳動(PAGE)法による健常者の濃度図

第13報 脂質異常症(高脂血症)のWHO型の判定(Classification)

第14報 脂質異常症の改変WHO型判定法のアルゴリズム

第15報 脂質異常症のWHO型判定結果の読み方

第16報 動脈硬化の発生原因が解明されました No.2